Définition d’un manifeste (source : cnrtl) : “Déclaration écrite dans laquelle un artiste ou un groupe d’artistes expose une conception ou un programme artistique”.

Architecte de papier :

Le terme architecte de papier met l’accent sur la dimension créative et théorique de l’architecte. L’architecte de papier n’a jamais construit, il est resté au stade de la théorie, du papier. Pour autant, il ne délaisse pas le “faire”. Il fait sens dans la représentation des projets. Il participe à la valorisation d’un territoire, il raconte une histoire par le dessin : ses qualités narratives passent par le biais de son crayon.

Architecte de formation, architecte de papier dans la pratique, je ne me considère pas comme une théoricienne pour autant. Du moins, pas uniquement. Je mets des théories sur papier, en dessin, même lorsqu’il ne s’agit pas des miennes. Dans un sens, je construis la composition d’une image. Il ne s’agit pas uniquement de visualisation architecturale, mais de projets de territoires, de mise en avant de lieux et d’idées.

Ici, le dessin est utilisé comme narration graphique. Dans mon rôle d’architecte (de papier), accompagner le changement passe par l’illustration, où chaque acte de dessin devient un moment clé du processus de création. La richesse du trait à la main réside dans sa pluralité, son amplitude, allant du dessin technique jusqu’à la représentation utopique. Les projets et les territoires que je dessine ne sont pas uniquement un fond ou un décor, qu’il puisse paraître fou ou ennuyeux, mais d’un récit, entre des usagers et un lieu.

Le papier comme support, le crayon comme outil :

Dans un premier temps, je dessine à la main pour minimiser le nombre d’outils employés (less is more!). A l’ère du numérique, il s'agit d’une prise de temps, mais certainement pas d’une perte. Dans un second temps, j’y applique un juste milieu en mêlant la technique ancestrale du dessin avec des techniques plus contemporaines (tablette graphique, logiciels de retouche, etc.). Enfin, dans un troisième temps, le résultat se traduit en une image unique faite en grande partie à la main.

Je désire transformer des idées abstraites en créations tangibles, invitant les spectateurs à explorer et apprécier l’architecture de manière singulière et inspirante, à travers des illustrations détaillées et expressives.

“Show, don’t tell” :

Montre, n’explique pas : un concept qui vient du dramaturge russe Anton Tchekhov, qui a déclaré : “Ne me dis pas que la lune brille, montre moi sa lueur sur du verre brisé.”. Un principe narratif d’écriture, qui rend les mots parfois plats, captivants et vivants. J’essaye d’adopter la même ligne de conduite pour mes illustrations, j’apprécie l’idée qu’une image parle d’elle-même.

Je souhaite également apporter une dimension pédagogique à mon travail, en passant par la vulgarisation d’un projet grâce à l’illustration, en provoquant des émotions, en suscitant des réflexions et en communiquant des idées, via des séquences d’expériences spatiales qui guident les occupants à travers un récit. Il est aussi question d’introduire davantage de sensibilité aux domaines de la constitution des territoires.

Engagement et illustration :

Quelle narration adopter dans ses illustrations ? Le positionnement d’un illustrateur se ressent à travers le choix de ses sujets, au même titre qu’un architecte, ou de manière plus générale, qu’un artiste. C’est la quête du sens.

L’enjeu de valorisation via une illustration possède une portée esthétique, mais aussi politique, avec un impact - bien que subjectif - qu’on peut considérer comme positif ou négatif. Ainsi, le choix de mes sujets traités reflète l’accord implicite entre ma conscience et les acteurs du territoire avec lesquels je collabore.

Un rapport au 7ème art :

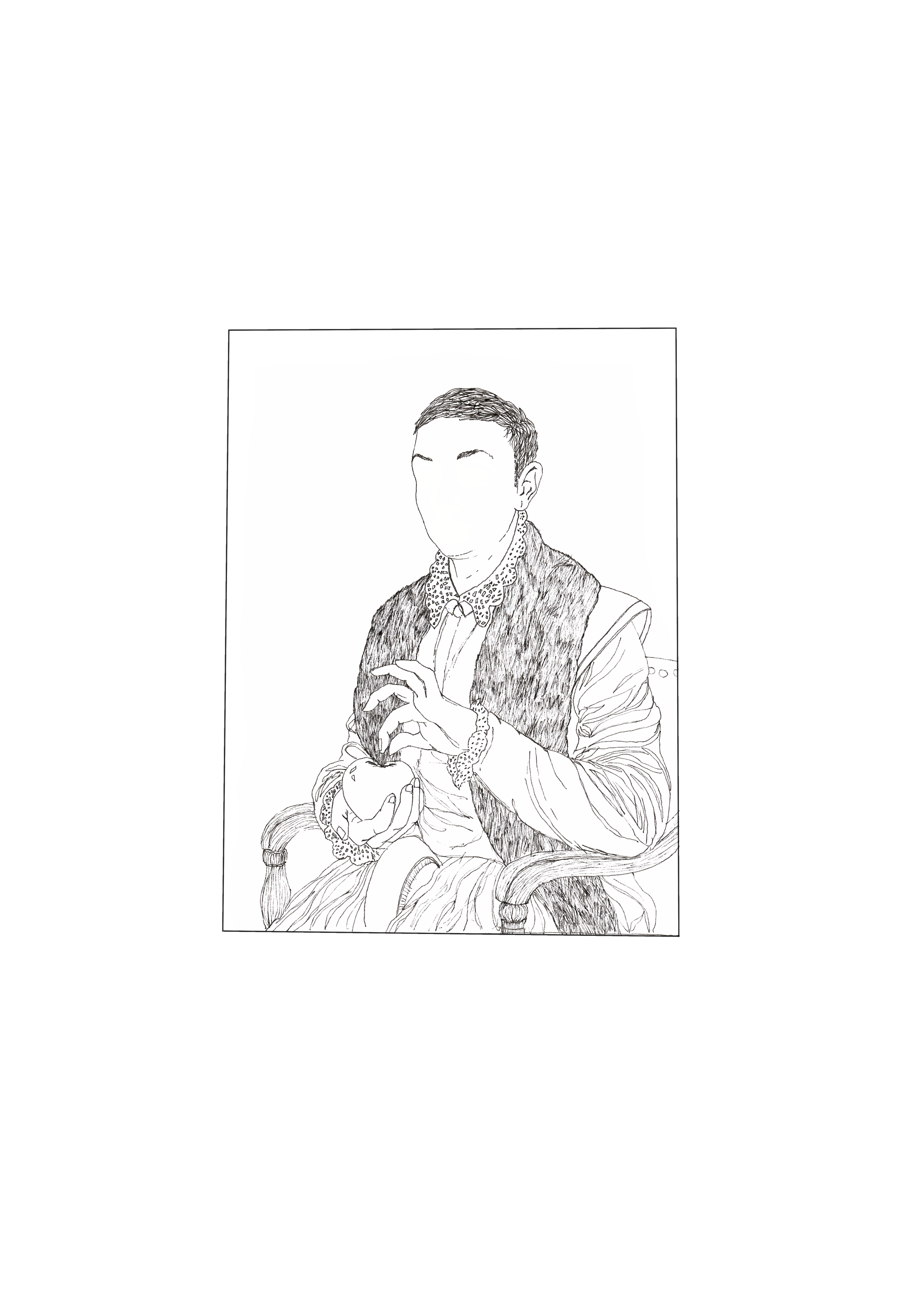

En tant que fan absolue de The Grand Budapest Hotel, mon travail se résume à offrir une image aussi douce que les pâtisseries de chez Mendl’s, aussi tendre que l’histoire d’amour entre Agatha et Zero, puis aussi précieuse (et convoitée?) que le tableau du garçon à la pomme.